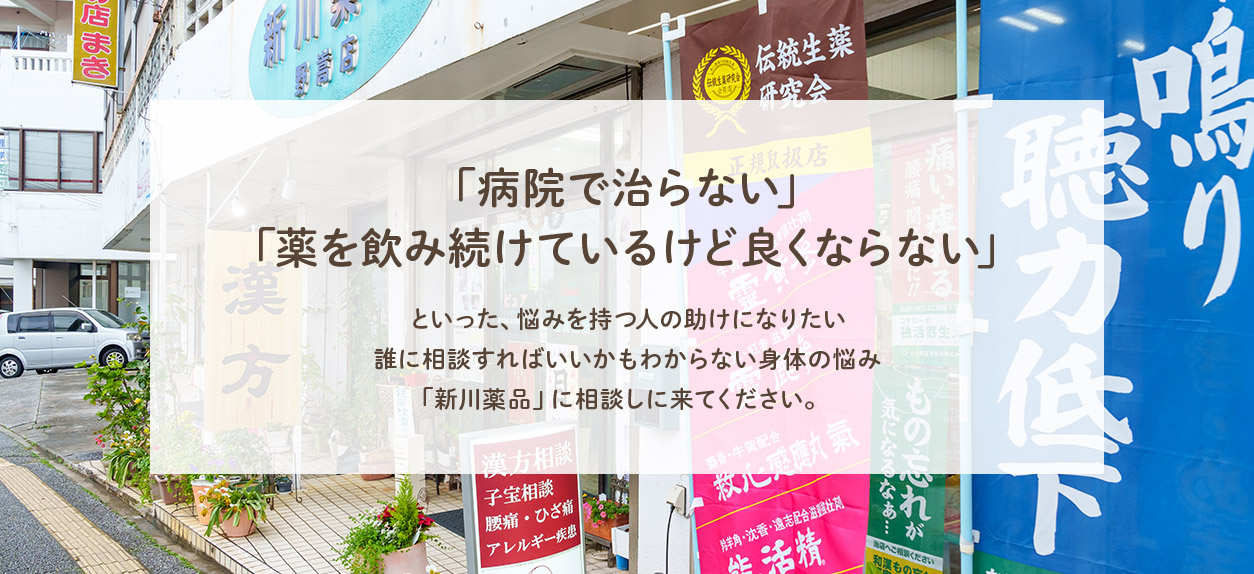

宜野湾市野嵩にて創業37年になる新川薬品は、様々なお客様の悩みと向き合って来ました。

今まで治すのを諦めていた症状、誰にも言い出せなかった身体の悩み、ぜひ、新川薬品にご相談ください。

一緒に悩みを解決しましょう!

-

不妊治療について

「自分が悪いのかもしれない。」

なかなか赤ちゃんを授かる事が出来ず、自分自身を責め過ぎていませんか?

様々な検査や不妊治療を試し、それでも結果が出ないと、落ち込んだ気持ちになってしまいますが、そのストレスも妊娠への悪影響になってしまいます。

まずは貴方が元気になる事。

そして、ココロの健康と一緒にカラダの健康を整える事で、赤ちゃんの笑顔を見ることが出来る未来が近づいてきます。

-

アトピーのお悩み

今、20歳以下のおよそ10人に1人が患っていると推測されているアトピー性皮膚炎。

一日中続く痒みや痛み等の症状と、なかなか治りにくい慢性疾患であることで「いつ治るのか」「いつまで続くのか」と毎日つらい思いをする事になってしまいます。

でも、治らないとあきらめないでください。

私の息子は漢方治療で、アトピー性皮膚炎を克服しました。

あなたもきっと大丈夫!

皆様がお悩みの症状について、漢方的観点から治療のお手伝い。

その他の気になる症状はこちらでチェック!

このようなお悩みの方は

新川薬品 野嵩店にご相談ください

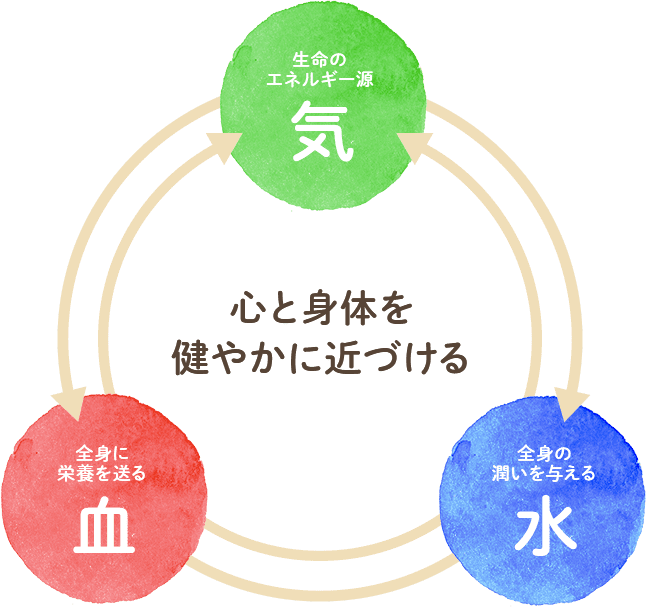

漢方薬は症状だけを治すのではなく、その原因を改善するために「身体のバランス」整えて、身体の自然治癒力を高めることを大切にしています。

病気に対して様々な治療手段を持ち、治せる病気を増やしたり、今行っている治療をサポートしたりすることが可能なのです。

宜野湾市にある新川薬品は、そんな漢方を使って悩み解決のお手伝いをいたします。

-

創業37年の安心の実績

新川薬品は創業以来、老若男女を問わずたくさんの方々の症状・悩みに寄り添ってきました。漢方の力でつらい症状や悩みを取り除き、健康的な毎日を送れるようサポートをさせていただきます。漢方薬のご相談はもちろん、食生活や生活習慣を改善するお手伝いをいたします。

-

経験をもとにサポート

自身が幼い頃にアトピーや喘息で苦しんだ経験、子供が漢方で症状がよくなった経験があるため、同じような悩みを持つ方の助けになりたいと考えるようになりました。病院で治らない・薬を飲み続けているけどよくならないといったお悩みもまずはご相談ください。

-

女性のための漢方ラウンジ

新川薬品は女性のための漢方ラウンジとしてもお役立ていただけます。女性特有の症状や誰にも打ち明けることができない身体のことはもちろん、お子様のこと・ご家族のこともお気軽にご相談ください。

-

あなたのお悩み

漢方にお任せください!

自然の生薬を組み合わせて作られる漢方薬の始まりは、

中国から伝わった伝統医学「中医学」だといわれています。

しかし、日本に伝わってからは、日本の風土・気候・日本人の体質に合わせて独自に発展しました。

人が本来持っている病気と闘う力、自然治癒力を高めて身体を整え、生きる力を引き出すのが漢方薬です。

そのため、西洋医学では治すことが難しい症状や悩みでも、漢方なら改善が期待できます。

-

西洋医学と東洋医学

西洋医学と東洋医学は、なる文化や伝統から派生した医学のアプローチです。これらのアプローチは、疾患の理解、診断方法、治療法、および疾患の原因に対する考え方など、さまざまな点で異なります。

漢方薬は、自然界から得られた植物、動物、鉱物などの成分を組み合わせて処方され、バランスを取りながら体の調和を取り戻すことを目指す医療アプローチです。

これらのアプローチは、疾患の理解、診断方法、治療法、および疾患の原因に対する考え方など、さまざまな点で異なります。以下に、これらの医学の主な特徴をいくつか紹介いたします。

-

取扱商品

ITEMS

新川薬品は、クラシエ取扱漢方専門店です。

また、タキザワ漢方や救心製薬、日誠マリンなど、それぞれの症状に合わせた、様々な商品を取り揃えております。

長年培った専門知識で、数ある商品の中からあなたに合った処方を行います。

-

ファスティングの効果

BENEFITS OF FASTING

ファスティングには様々な効果やメリットがあります。ただし、症状や体質によっては異なる結果が得られる可能性があります。

また、ファスティングを実践する際には健康状態やお一人お一人のニーズを考慮し、豊富な知識と経験で老若男女それぞれのお悩みやライフスタイルに寄り添いご提案させていただきます。

体質などのお悩み、漢方の選び方がわからない方はご相談をお受付しております。

営業時間 10:00~20:00 定休日 日曜日・年末年始